|

|

�@�K����������ĐF�X�Ȏ����l�����B

�@�K����������ĐF�X�Ȏ����l�����B���̂P

�@���A�����ɐ����Ă�����ā@�C�C�i�A�B�������Ă��V�N�ŗ܂��o��قǔ������B�����������������B�X�g�[�u�̏�̃��J���̎ς������鉹���Ȃ���A���̕��������Ă��邱�̎��Ԃ��ƂĂ���Ɏv����B���₩�ɕ�点��K���𖡂���Ă���B�����╨���Ɏ������Ȃ��B��ׂȂ��B���ǂ��������������������ɂ��Ƃ���Ȃ��B�a�C�ɂȂ��Ă��S�̕a�C�ɂ͂Ȃ�Ȃ��B�R���Ղ����������Ȃ��ć��y����������Ă������A�R���Ղ��Ȃǂǂ��ɂ��Ȃ��āA���������y�����Ǝv���ǂ�����y���Ȃ̂��ƁB�����̂ɂ��Ƃ���Ȃ��Ƃ���Ȃɂ�����I�ɂȂ��ƁB

���̂Q

�@����G��I�肪�u�q�ǂ��̍����玩���̗͂��֎����悤�Ǝv�������Ƃ͂Ȃ��B�`�[���������߂ɑł�������S�ł���Ă����v�ƁB���ƌ����Ŏ��M�̂��錾�t���낤�B�u�����̂��߂����v�Ƃ����̂́A�����̎��Ă�͂���������Ȃ����n�ȏ�ԂȂ̂��낤�B�����̎��Ă�͂��\���������A���ꂪ����̐l�̊�тƂȂ�A������͂����A��т��������B���̔N�ɂȂ��Ă��A�������������������ĂȂ��Ɣ��Ȃ���B�u�ꐶ�������v���w�B

�@�V�����Q�ɂ���Đl���o���邱�Ƃ����Ȃ��Ȃ��Ă��A�����̎��Ă�͂���������Ɍ����Ă����������̂��B�u�l�����킩��̂͋t���̎���B�v�i�R�R�E�V���l���j

�܂��͐f�f�������B�x�B���B�U�O�`�V�O�̏������i�������Ȃ��Ă��Ȃ�₷�����B���N������P�p�ł����A���̔��ɒx����A�����ɂ������Ď�p�s�\�B�P�p�Ȃ�x���t�̈ꕔ�E�o�����P�D�U�p������Ɠ]�ڂ�����K��������ƍl������̂ō��x���t��S�E�B�x�͑S�������Ă��t���ғ����Ă��Ȃ��̂łP�^�S�Ȃ��Ă����ʂ̐������ł���Ƃ��B���u�R�o��͂ł��܂����v�ƕ����Ă��܂����B���̕��ʂ͎R�o�萶��������B���ǂ͊P�������o�邱�Ƃƒɂ݂��B�������A������l������B�W�X�Ɛ��������t�ɂP�s�̌{����������݂����ɕ����Ă��鎄�B�������ƂĂ��ȒP�Ȏ�p�ɕ�������B���e�S�J�������J���E�o�B�z���������Ȃ̂��A�������x�̊O���ɂ���̂ł��₷���炵���B�����́H�ƕ�������A�ǂ��ł��ǂ��������t������B�������Ɋ��͖������B���Ă���̂��B�����Ɖu�זE�������Ă���Ă���̂����A����X�g���X���������Ċ��̈ꕔ���h�q�R���炷�蔲���������Ă��܂��B���C���Ǝv���Ă��Ă��A�ǂ����ŖƉu�͂���ނ��Ă����̂��낤�B���̑傫���Ő��N�B���Ƃ͂����������̂Ȃ̂��ƒm��B

�܂��͐f�f�������B�x�B���B�U�O�`�V�O�̏������i�������Ȃ��Ă��Ȃ�₷�����B���N������P�p�ł����A���̔��ɒx����A�����ɂ������Ď�p�s�\�B�P�p�Ȃ�x���t�̈ꕔ�E�o�����P�D�U�p������Ɠ]�ڂ�����K��������ƍl������̂ō��x���t��S�E�B�x�͑S�������Ă��t���ғ����Ă��Ȃ��̂łP�^�S�Ȃ��Ă����ʂ̐������ł���Ƃ��B���u�R�o��͂ł��܂����v�ƕ����Ă��܂����B���̕��ʂ͎R�o�萶��������B���ǂ͊P�������o�邱�Ƃƒɂ݂��B�������A������l������B�W�X�Ɛ��������t�ɂP�s�̌{����������݂����ɕ����Ă��鎄�B�������ƂĂ��ȒP�Ȏ�p�ɕ�������B���e�S�J�������J���E�o�B�z���������Ȃ̂��A�������x�̊O���ɂ���̂ł��₷���炵���B�����́H�ƕ�������A�ǂ��ł��ǂ��������t������B�������Ɋ��͖������B���Ă���̂��B�����Ɖu�זE�������Ă���Ă���̂����A����X�g���X���������Ċ��̈ꕔ���h�q�R���炷�蔲���������Ă��܂��B���C���Ǝv���Ă��Ă��A�ǂ����ŖƉu�͂���ނ��Ă����̂��낤�B���̑傫���Ő��N�B���Ƃ͂����������̂Ȃ̂��ƒm��B�@���@�x�����Ă��@�z�Ƃ��ĒB�@���C���悭�@��

�@�u���ɂ͓�����Ȃ����ǁA�K���ɂ͓�����ˁv�ƒm�l�������B���C�Ȏ������Ă��o�����t�B�K���Ƃ͂����������̂Ȃ̂��B

�@�u���ɂ͓�����Ȃ����ǁA�K���ɂ͓�����ˁv�ƒm�l�������B���C�Ȏ������Ă��o�����t�B�K���Ƃ͂����������̂Ȃ̂��B�����́A�Q��ڂ̋C�ǎx�����������B�זE�f�U�J���B���̌��R�J���B�P���ԂQ�O�����������B�搶���̂Ȃ��Ȃ��U�߂��������ɂ����Ȃ��ł�̐��Ƃ��݂����܂��������������B���ɂ��u�ǂ��ς����ˁv�̈ꌾ���~�����B�P��ڂ̌����͎Ⴂ���コ��B�A�̖����������鎞�����҂̗l�q�����Ȃ���u�͂��A���̗͂��܂��傤�v�u�����x�݂܂��傤�v�u���͂��Ă���Ă��肪�Ƃ��v�̂˂��炢�̌��t���������B�ړI�Ɍ������ē����{�\��R�₷�j�Ɖ��̂Ȃ����厖�ɂ��鏗�̂c�m�`���a�C�ɑ��Ĉ���ĕ\���̂��ȁB�C�ǎx�����Ȃ肢�����Ă���̂ŁA���̓��͂P�����@�B�U�e�͉��w�Ö@���Ă��鏗�������B�~���Ă킢���K���Ɠ]�ڂ�Â��Ɏ���Ă���B�a�@�͕a�C�Ƃ������������Ƃ���B�a�C���������Ƃ̂ݐ�O���Ȃ���Ȃ�Ȃ��ڕW�Ɉ�t�ƊŌ�t�ƕa�F���Ȃ����Ă���B

�@�ߏ��̐l�ƒЂ������͂�ł�����ׂ���Ȃ��B��̑��ނ�����A������̂��Ă��Đ�Ђ�����邱�Ƃ��B�a�߂𒅂āA�x�b�h�̏�̕a�@�H�A���̉�����������L���e�̃g�C���A�S�āA�����A�����������ɗ���ƁA����ӂꂽ����̂Ȃ�Ƃ܂Ԃ����A�����������B�a�C�ɂ��������������ÂłȂ��A�����邱�ƂɎ��Ɍ��������鎡�Â͂Ȃ����̂��B

�@�@�@�u���炩�����t�́@������с@���m�̓��v

�@�@�@�u�a���̖�i���@�Ƃ̑��@�����v

�@�@�@�u�a���̖���@������@�P��v

�@�@�@�u�H��ɐZ�݂䂭�Y�~�̐Ԃ����Ɠ����ɐ�����ƍ�����K���v

�@�V���A�v�Ǝs�̔x�K�����f�b�E�s�X�L�����ɓ���B���������g�Q���ł́A�����K���͌�����Ȃ�����m���Ă������A����67�Ɋ��ŖS���Ȃ��Ă���̂ň�`��������̂ł͂Ɗ����Ă����B�������A���������͈Ⴄ���낤�ƁB�Ƃ��낪�Ђ����������B���ăw�r�[�X���[�J�[�̕v�͔��Łu������̕����v�Ə��㑍���̐搶�͂����������B�a�@�̂b�E�s�ł̓T���R�C�h�[�V�X�Ƃ�����a���^���Ă������A���e�b�E�s�ɂ͂���A�V���ȃ����p�߂̒��Ɋ��炵�����́B����ɐ����Ȍ��������邽�ߌ����A�̉摜�f�f�Z���^�[�o�d�s�E�b�s���Љ���B����́A�S�g�̒��ɂW�o�̃K����������Ƃ�����������́B���ʂ͔x�ɂQ�J���̔�������B�����܂ł���ƋC�ǎx�������Œ��ׂȂ��Ɗm��ł��Ȃ��̂ŐM��ċz��Ȃ��Љ�ꂽ�B���܂ňȏ�ɑN���ȑ��e�b�E�s���B��A�搶�ƈꏏ�ɉ摜�����Ȃ���u�����������Ƀ����p�����������Ă���̂́A�K���̓����v�Ƃ����������āu�Ȃ�قǁv�Ɩ��ɔ[���B�킩��Ȃ��Ƃ��̕s�����A�킩�������̕��������������B�������Ă���Ȃɏ���������ŁA�����ĉ^�����������v�ƁE�Q�l�ɂP�l���K���ɂȂ鎞��A�K���ł͎��ȂȂ��ƌ�����������B��p�Ɠ]�ڂƂ������X�N�����A�����Ȃ�p�n�k(�����̎�)�͉����Ȃ��ėǂ����A�R�ɂ��o���B�a�C��������āA���Ɍ��肠�鎖��m��A������厖�ɂ��悤�Ǝv���B

�@�@���Ɠ����Ă��鎩���̑̂��������v���B���{�͑��������V�X�e�����m�����Ă���̂Ɍ��f�����Ⴂ�B�咰�K����19���x�K���ł�16���B�����Ȃ�݁E�咰�K���͂P�O�O����������B�����Ȃ琸�_�I�A���̓I�A�o�ϓI�ɂ��y���ςށB�ǂ������������̃K�����f���ĉ������B

�@�V���A�v�Ǝs�̔x�K�����f�b�E�s�X�L�����ɓ���B���������g�Q���ł́A�����K���͌�����Ȃ�����m���Ă������A����67�Ɋ��ŖS���Ȃ��Ă���̂ň�`��������̂ł͂Ɗ����Ă����B�������A���������͈Ⴄ���낤�ƁB�Ƃ��낪�Ђ����������B���ăw�r�[�X���[�J�[�̕v�͔��Łu������̕����v�Ə��㑍���̐搶�͂����������B�a�@�̂b�E�s�ł̓T���R�C�h�[�V�X�Ƃ�����a���^���Ă������A���e�b�E�s�ɂ͂���A�V���ȃ����p�߂̒��Ɋ��炵�����́B����ɐ����Ȍ��������邽�ߌ����A�̉摜�f�f�Z���^�[�o�d�s�E�b�s���Љ���B����́A�S�g�̒��ɂW�o�̃K����������Ƃ�����������́B���ʂ͔x�ɂQ�J���̔�������B�����܂ł���ƋC�ǎx�������Œ��ׂȂ��Ɗm��ł��Ȃ��̂ŐM��ċz��Ȃ��Љ�ꂽ�B���܂ňȏ�ɑN���ȑ��e�b�E�s���B��A�搶�ƈꏏ�ɉ摜�����Ȃ���u�����������Ƀ����p�����������Ă���̂́A�K���̓����v�Ƃ����������āu�Ȃ�قǁv�Ɩ��ɔ[���B�킩��Ȃ��Ƃ��̕s�����A�킩�������̕��������������B�������Ă���Ȃɏ���������ŁA�����ĉ^�����������v�ƁE�Q�l�ɂP�l���K���ɂȂ鎞��A�K���ł͎��ȂȂ��ƌ�����������B��p�Ɠ]�ڂƂ������X�N�����A�����Ȃ�p�n�k(�����̎�)�͉����Ȃ��ėǂ����A�R�ɂ��o���B�a�C��������āA���Ɍ��肠�鎖��m��A������厖�ɂ��悤�Ǝv���B

�@�@���Ɠ����Ă��鎩���̑̂��������v���B���{�͑��������V�X�e�����m�����Ă���̂Ɍ��f�����Ⴂ�B�咰�K����19���x�K���ł�16���B�����Ȃ�݁E�咰�K���͂P�O�O����������B�����Ȃ琸�_�I�A���̓I�A�o�ϓI�ɂ��y���ςށB�ǂ������������̃K�����f���ĉ������B| ����̂��Ӗ� | |||||||

�@���c���A����V��̖{ �@���c���A����V��̖{�u����𐢊E��Y�Ɂv�Ƃ������z���ǂ����痈�Ă���̂��m�肽���ēǂ�ł݂�B���Ȃ�̗����ł����Ǝ��̂悤�Ȏ����Ǝv���B�u���@����v�͐��E�Ɉ�����Ȃ����z�̎Љ�A���ێЉ�̗L��l��`���Ă���B���̍��̌��@�́u�E�i��j��ꂽ��A�E�i��j�肩�����v���u�E����O�ɁA�E���Ă��܂��v�Ƃ������̂����A�u�E���Ă��A�E��Ȃ��v�Ƃ�����L�Ȍ��@�ł���B�����炱������ɂ́A����Ȃ�̊o�傪����B�������E�������ł̓T���̒��Ԃ������Ƃ����B���̂c�m�`���������l�Ԃ́u�E���v�Ƃ����s�ׂ��ȒP�ɂł��铮���ł���B������A�u�E���ꂽ���Ȃ�����A�E���Ȃ��v�ł́A���̌��@�͎��Ȃ��B�u�E����Ă��E���Ȃ��v�Ƃ����o�傪�Ȃ��Ǝ��Ȃ��̂��ƁB����A�������Ă���l�Ԃ́A���������A���������ĕ�炵�Ă��邯�ǁA���̎R�̏C���@�ł́A�����A�ȂɌ������C�s���A���炩�Ȑ��������Ă���̂ł͂Ȃ��ł��傤���B���X�A���̏C���@�̐l�����̎����l���A�S�𐴂߂悤�A�����ɕ�炻���Ɗ肤�A���̊肤���菊���A���̌��@����ł���Ƃ����B�������Ɂu�����Ɋ���v�Ƃ������t�̂Ђт��͂ƂĂ��@���I�Ɋ�����B�肤�Ƃ�����X�������̂ł͂Ȃ��A��r�ɁA�������A�Ȑ܂��Ȃ��F��̂悤�Ȃ��̂�������B���������A�Z�g�����ɓ���ߒ��ŁA�܂����H���Ȃ���Ȃ�Ȃ��\�P���̑�ꂪ�u�s�E���i�ӂ������傤�j�v�B�����Ƃ���������̂��E���Ȃ��B�����Ƃ��߂ā@�E����Ă��E���Ȃ��B��X�l�ނ̗��j�͎E�������̗��j�Ƃ݂Ă������B������A���̌��@�ɍ��߂�ꂽ�u���v�͉i���Ɋ肢�����A���X�A���炽�ɖ₢���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����ČÂ����Ȃ��V�������Ȃ��B�l�ԎЉ�́u���z�v�ł���B�����ɋ߂Â��Ƃ��߂Â��Ȃ��Ƃ��ł͂Ȃ��S�_�ƂȂ���̂ł���B��X�A���{�l�̂c�m�`�͓��A�W�A�̐l�ԂƔz�������������B�ǂ��������������@�͂Ȃ����낤���B�u����͗��z�I����v�ƈ�����A���́g���z�I�h��Nj����鎞���Ǝv���B |

|||||||

| ���C�ȕ�炵 | |||||||

| ���C�ȕ�炵 | |||||||

| �u���N�v�Ƃ������̂̂Ȃ����z�ɂӂ�ꂢ�ŁA�a�C�������Ă��u���C�v�ł����鎖�B ���C�ł�����Ƃ͂ǂ����������낤���H �ȑO�͂ł����̂ɍ��͂ł��Ȃ����ɍS�D���Ȃ��Ō���������߂�B �a�C�Ŏ��������̂ɖڂ��������ɁA�c���ꂽ���̂ɖڂ�������B �J�������ċ���������B��[�ċz���Ď�����M����B�l��M����B�N���Ƙb���B ���̐l�̘b�Ɏ����X����B�ǂ̐l������w�Ԏ�������B���C�Ƃ͎����炵����炵���ł��鎖�B���}�ł����B���₩�ł��肽���B���̉��A���̂��낢�A���̂ɂ����A�H�̓����c�B�����ȕω��𑨂��A�S�Ȃ��ޕ�炵���ł��鎖�B���A���̔��ɐS����鎞�������Ă����B�l�̂��߂Ɏ������肵�Ȃ��琶�����{���̂���Ȏ��ɂ��S�ł����B �@�@�@�@�@���@�܂��Ƃ̂��Ƃ͂����Ȃ͂� �@�@�@�@�@�@�@�_�͂�����ā@������Ƃ� �@�@�@�@�@�@�@�����@�����₫�̎l���̒�� �@�@�@�@�@�@�@�͂�����R���ā@�䂫������ �@�@�@�@�@�@�@����͂ЂƂ�̏C���Ȃ̂��@�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2006.9.9 |

|

||||||

| �����T�L�Z���u�� | |||||||

|

|||||||

| �L�L���E | |||||||

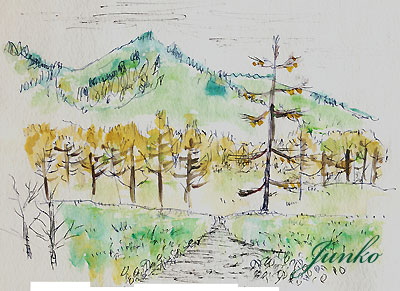

![�����q��Ŗq�悩�獪�q�x�E�l���R�̒��]](nekodake-azumayasan.jpg) |

|||||||

| �����̐S | |||||||

| �����̐S | |||||||

�@�����̒��Ɂu�R�쑐�؎��F�����v�Ƃ���A�N�ł��~���A�����ł���Ƃ����B����͎��R�ی�ɂ��ʂ���B������ʎ��R�ɂ�����������A���̈ꐶ��S�����A�������Ă�������������Ƃ������ɁB�����āA���̌�����ی삵�A����Ă����̂��l�Ԃ̐ӔC�ł͂Ȃ����B�ŏ����̏���i�h���j�������Ă��炢�A���R�ɂ���Đ�������Ă��鎖�i���́j�Ɋ��ӂ��A���������Ȃ��A�ނ��ڂ�Ȃ��A������Ȃ������̂ɖ����Ă����B�u�����܂��v�i�������Ă��炢�܂��j�u���y���l�v�i���y���ł���܂����j�̐S�B������u�ŏ����̏���ƍő���̍K���v�i�����o�ϊw�j�Ƃ����B�~���Ҏ��́A���������ɂȂ낤�Ƒi����B�l�Ԃ����A�l���E���c�m�`���p���ł���̂ł͂Ȃ����B������u�����S�v�Ƃ������Ől�E����������A�u���ۋ��́v�Ƃ������ŊC�O�h��������A���a�̂X�����Ȃ������ɂ���O�ɁA�܂��A�u�E���Ȃ���v��O��ɂ��Ȃ��Ɛl�ނ͖ŖS���Ă��܂��ƁB �@�����̒��Ɂu�R�쑐�؎��F�����v�Ƃ���A�N�ł��~���A�����ł���Ƃ����B����͎��R�ی�ɂ��ʂ���B������ʎ��R�ɂ�����������A���̈ꐶ��S�����A�������Ă�������������Ƃ������ɁB�����āA���̌�����ی삵�A����Ă����̂��l�Ԃ̐ӔC�ł͂Ȃ����B�ŏ����̏���i�h���j�������Ă��炢�A���R�ɂ���Đ�������Ă��鎖�i���́j�Ɋ��ӂ��A���������Ȃ��A�ނ��ڂ�Ȃ��A������Ȃ������̂ɖ����Ă����B�u�����܂��v�i�������Ă��炢�܂��j�u���y���l�v�i���y���ł���܂����j�̐S�B������u�ŏ����̏���ƍő���̍K���v�i�����o�ϊw�j�Ƃ����B�~���Ҏ��́A���������ɂȂ낤�Ƒi����B�l�Ԃ����A�l���E���c�m�`���p���ł���̂ł͂Ȃ����B������u�����S�v�Ƃ������Ől�E����������A�u���ۋ��́v�Ƃ������ŊC�O�h��������A���a�̂X�����Ȃ������ɂ���O�ɁA�܂��A�u�E���Ȃ���v��O��ɂ��Ȃ��Ɛl�ނ͖ŖS���Ă��܂��ƁB�@�߉ނ̉E��͎{���i�|����Ȃ��Ă�����ƕs������菜���j�̈�B �@�{�������J�j�����P�Y���Łu�S�z���Ȃ��Ă�����v�Əo�����Ă����̂Ɠ����B�����̍l���ɍ���x�߂��āA�₳������������L�ׂ�u�����L�ו��v�i���������j�͉������l���A�s�����鎞�ł���B�u�Z�g�����v�̓��̈�u�z�{�v�ɂ͍��{�A�@�{�A���؎{�A�a��{�i�Ί�ł����ĐS��a�炰��j�Ȃǂ�����B �@�}�U�[�e���T�́u���̔��͖��S�v�Ƃ������B�����݂ɂ͂܂���������B�����ق������߂̊���ł���B���S�ɂ͂��ꂪ�Ȃ��B�C���Ȑ��̒����Ƃ����Ȃ���A�ǂ������S�B���ꂪ��ԋ����B |

|||||||

| ������̎��� | |||||||

| �����i���̂Q�j�@������̎��� | |||||||

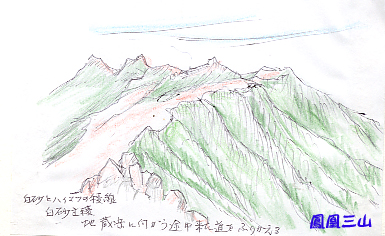

![�x�R���痧�R�A���]��](tateyama.jpg) �@�m�g�j�̕����ԑg�ňړ��A�[�e�B�X�g�̉�������Ƃ��������A�����Ƃ́u�����v���̂��u�^����v�̂ł͂Ȃ��B �@�m�g�j�̕����ԑg�ňړ��A�[�e�B�X�g�̉�������Ƃ��������A�����Ƃ́u�����v���̂��u�^����v�̂ł͂Ȃ��B�@�l�̒��ɂ���Y��Ă��܂������́A���߂Ă������̂��ĂыN�����A�������悤�Ƃ����C�����ɂ����Ă�邱�Ƃ��ƁB���̐l�̏ꍇ�A����͇��F�����Ƃ����B �@��_��k�Ђ̎��A���I�̖��F�̐��E�̒��ŁA�l�X�͔����Ă���B�����ɃR�[�q�[�̂��X�̊Ŕ�����������B��������������₩�ȏ��Ă̖��邳�̂悤�ɁB��������̊Ŕ����ǁA�l�X�͋z������悤�ɏW�܂��Ă���B �@�W�܂��āA����ׂ��Ă���Ə����N���A���R�b�v�̃C���X�^���g�R�[�q�[�����ǁA�Ȃ��ɏ�̃R�[�q�[������ł���悤�ȍK���ȋC���ɂȂ��Ă���B�F�ɂ���ĕs�����]�╮��̖����̒��ŁA����ȕ������������C�����𖡂킦��Ƃ́B �@���z�n�k�ł́A���̎q�ǂ������ɂR�U�F�̃N��������n�����Ƃ����B�W�F�ł��P�Q�F�ł��Ȃ��F�Ƃ�ǂ�̐F�̂���A���̐F�����Ă��邾���Ń��N���N���Ă���悤�ɂR�U�F���B�ʂ����Ă��̐F�Ɏ䂫����ꖲ���Ŏ��Ɏ����̎v�����Ԃ���B �@���������Y��ĕ`���Ă��鎞�ԁB�o���オ������сB������O�̂��Ƃ�������O�ɂł��Ȃ���ςȏ��ŁA�����ɖ����ɂȂ��B �@�����ƐF�Ƃ��y�����V�Ԏ��ԁB�����̎��ԁB������̏[���������ԁB�F�͂���Ȗ�ڂ������Ă���̂��Ǝv�����B �@�u����W�U�C�S�O�O�~�������Ƃ�����@���Ȃ��͂ǂ��g���܂����v�Ɠ��{���w��̐搶�͌����Ă����B�~�͕b�ɒ����čl���ĉ������ƁB����͓����悤�ɗ���Ă������Ԃ̒��ł��Ȃ��́u������̎��ԁv�������Ă��܂����Ɩ₢�����Ă���悤�ł�����B���A���Ɂu������̎��Ԃ͉��ł����v�ƕ����ꂽ�烄�}�g�����ɉ�����낤�Ɠ����邾�낤�B |

|||||||

| ���� | |||||||

| ���� | |||||||

�@�R�Ɋ�����Ɠ����z�����̑O�ł�������B����������R�̑�炩���Ɨ͋������B�ڂ̑O�ɂ��鎩���Ƃ������݂̏��������₳������݁A������Ă���S�̂킾���܂�����������Ă����B �@�R�Ɋ�����Ɠ����z�����̑O�ł�������B����������R�̑�炩���Ɨ͋������B�ڂ̑O�ɂ��鎩���Ƃ������݂̏��������₳������݁A������Ă���S�̂킾���܂�����������Ă����B�@�e�a���l���������q���]�������t�� �@�@�@�@�@�u���X�i�����j�̔@���A���Ă����ā@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����i�ߕ�j�̔@���ɂ��Ђ��܂Ӂv �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�S������̖{���j �Ƃ��邪�A���̌��t�ʂ�̐��X�����C�����ɂ����Ă����B �@���悭�悵���C��������蕥���悤�ɁA�u�������邶��Ȃ��v�Ɨ�܂��Ă���A����ł����̂��Ɩ₦�u����ł�����B�v�ƈԂ߂Ă����B���������e���݂Ɠ������ґz�ɂӂ���A�ǂ������������Ă���悤�ȁB���̉������͏�y�Ƃ����F���Ȃ̂��B�������̂��̂��F���I�ł���A�S�n�悢����̋��n�ɗU������ł����B���A��ɍs���܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@2006.1.31 |

|||||||

| �u�i�� | |||||||

|

|||||||

| �~���R�O�T | |||||||

| �~���R�O�T�i�}���ȁj | |||||||

|

|||||||

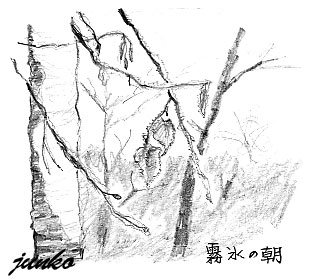

| �I�T�o�O�T | |||||||

| �I�T�o�O�T �i�P�V�ȁj |

|||||||

�@�@�@�@�@�@�@ �@�@�@�@�@�@�@ |

|||||||

�@�I�T�o�O�T��k���c�A�o�q�r���ӂɂ����Ȃ��Ƃ������l���������A�����x�ł͈�ʓI�Ɍ����邵�A����P���O�R�̌���z�̉���ł������B�ǂ����Ă��Ǝv�����ׂ��Ƃ���@�V���r�\���I�I�V���r�\�Q���̍\����ɂȂ��Ă���B�����R�тɂ͂���V���r�\�Q�͊���̂��ߗ��t���������Ȃ��ŁA���̂܂܁A�����͐ς����_���̕��A�ɂȂ�B������D�ރ����Ȃ̐A���A�R�t�^�o������C�`���E�����B�Z���o�V�I�K�}��I�T�o�O�T�Ȃǂ��ł�B�V���r�\���I�I�V���r�\�Q���̂��锪���x�A�����R�n�A�����E��A���v�X�Ȃǂɂ݂��邻�����B������̉Ԃ����邱�Ƃ��ł��A�[�������B �@�I�T�o�O�T��k���c�A�o�q�r���ӂɂ����Ȃ��Ƃ������l���������A�����x�ł͈�ʓI�Ɍ����邵�A����P���O�R�̌���z�̉���ł������B�ǂ����Ă��Ǝv�����ׂ��Ƃ���@�V���r�\���I�I�V���r�\�Q���̍\����ɂȂ��Ă���B�����R�тɂ͂���V���r�\�Q�͊���̂��ߗ��t���������Ȃ��ŁA���̂܂܁A�����͐ς����_���̕��A�ɂȂ�B������D�ރ����Ȃ̐A���A�R�t�^�o������C�`���E�����B�Z���o�V�I�K�}��I�T�o�O�T�Ȃǂ��ł�B�V���r�\���I�I�V���r�\�Q���̂��锪���x�A�����R�n�A�����E��A���v�X�Ȃǂɂ݂��邻�����B������̉Ԃ����邱�Ƃ��ł��A�[�������B�@�R�ɓo�鎞�A�Ԃ�����m��̂ł͂Ȃ��A���ؑw�A��ؑw�A���{�w�Ƃ̊W�Ō���Ɩʔ����B���Ȃ݂ɃV���r�\�тɓ���Ǝ�����I�����_�P�J���o�̘V�Ɠ|�ɏo��A�я��ɂ͒n�ߗނ����イ����̂悤�ɕ~���߂�ꂽ���i�Ǝ������������V���r�\���ɖ��A���̎����҂��Ă�����i�Ƃɏo��A��������B |

|||||||

| 2005.7.21 | |||||||

| �`���E�Z���S�~�V | |||||||

| �`���E�Z���S�~�V (���N�ܖ��q) |

|||||||

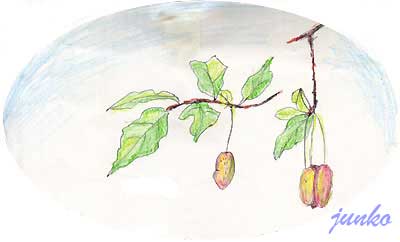

�@���̓y�n�Ȃ�ł̖͂쐶�̉ʎ�������̂Ŏ��ɒЂ��āA���ʂł����������q�l�Ɉ���ł��������Ă��܂��B �@���̓y�n�Ȃ�ł̖͂쐶�̉ʎ�������̂Ŏ��ɒЂ��āA���ʂł����������q�l�Ɉ���ł��������Ă��܂��B�@���}�i�V�A�X�����A���}�u�h�E�A�Y�~�A�`���E�Z���S�~�V�ȂǁB���ɁA�J���t�g�C�o���A�i�i�J�}�h�A�V���^�}�m�L�A�E���~�Y�U�N���̎���Ђ��Ă���l������B���˂Ȃ̂ŁA���ɂ��Ă͂悭������Ȃ����A�X�������_���ƊÖ����قǂ悭�o�ă��C���J���[�̌����ڂ��ǂ��A�D�]�ł���B�ʎ����̂ЂƂɁA�`���E�Z���S�~�V�����邪�A���̕�������Ȃ����ɒN�����u���ł����v�ƌ����B �@�a���N�ܖ��q�Ə����A���N�������痈�����̂ł���B �����ɂ͌܂̖����Ȃ��Ɣ��������Ȃ��������B�Â��A�_���ς��A���h���A�ꂢ�A�h���������Ă��Ȃ��Ƃ����Ȃ��̂����������A���̌܂̖��������Ƃ������Ƃł���B �@���쌧�̎R�n�̂قƂ�ǂŎU�����Ă��閠���̐A���ł���B�H�A�ʂ�̂Ȃ��R�ɂ����Ă��̑N�g�F�̎������ۗ��B �@�n������������������ƃV���V���̃u���[�x���[�̂悤�ɂȂ�A���Ƃ������Ȃ���������B�����ł͖k�ܖ��q�ƌ����A��ܖ��q�i�T�l�J�Y���j�Ƌ��ɋ��s�܁A�P�~�ߖ�ɂȂ�ƌ����B �u�g�����́@�����������ʁi����j�@�H�I���v |

|||||||

| ��̂��炵 | |||||||

| ��̂��炵 | |||||||

| ���������ȏt | |

| ���������ȏt | |

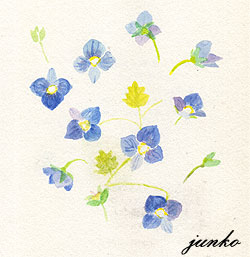

�����炠���������y�����������Ǝv���Ɓu�܂��܂��v�Əォ�� �����炠���������y�����������Ǝv���Ɓu�܂��܂��v�Əォ���y���Ⴊ���������A���̂����ς����Ĕ���F�̐��E��߂�B �ӂ��̂Ƃ����̂�ɍs�������ƐS�e�܂��ĊO�֏o�Ă݂����̂� ���̊O�C�̗₽���ɋC�������ނ��Ă��܂����B ���c���ꎁ�́u�͔��̑Δ�̒�����A�ꎞ�ɂ��������̂ł͂Ȃ��A �����̔��ɏ�����Ȃ���A�͂��炢���S�O�������� �����ݏo���Ă����̂��B�v�Ə����Ă���ꂽ���A �ፑ�̏t�́A���ɉ������Ȃ��珙�X�ɏ��X�ɂ���Ă���B �����ė�����P�����ȏ�x��ďt�ɂȂ�B �@�u�ӂ��E�݂Ɂ@�Əo�Ă݂�@���̐�v �@�@�u�����Ɓ@�v�����̊ԁ@�߂��v �@�@�@�u�萁���Ɂ@�ۂ��Ă�ƍ炭�@��̉ԁv �@�u�����t����@���F�͂Ȃ₮�@�������v �@�@�@�@���M�Z�@�҂�����������@�Ԑ���v �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�I�L�i�O�T�� |

|

| �O�镗 | |

| �O�镗 | |

���A���Ȃ��̒��ԏu�i�Ƃ��j�����܂����B ���A���Ȃ��̒��ԏu�i�Ƃ��j�����܂����B�@�����̊Ԃ܂Ł@�U��Ԃ��Ă��肢�����Ȃ� �@�@���X�߂��肵�Ă������Ȃ� �@�@�@�@���ނ��Ă��肢�����Ȃ� ��s�����o�Ȃ��������Ȃ� �@�@�ł��@����͏����ɕK�v�Ȏ��Ԃ������̂ł��� �@�@�@�l�͒��ԏu�������ł� �Ƃ܂ǂ��A���������A�ꂵ�݁A�͐s���Ă��܂����悤�Ɍ����Ă� �@����݂͂�Ȓ��Ԃ��߂ɕK�v�Ȏ��B �@�@���A���Ȃ��̒��Ԏ�������āA�킽���́@���E��E���E�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���z�{�̓��@�� |

|

| �a�C���āu�����Ă����v���� | |

| �a�C���āu�����Ă����v���� | |

�@�D�z�����������l������ƕ]������̂��ʏ�̌����Ȃ̂����A���̔��̃}�C�i�X�ƌ��Ȃ���鎖���o������ƁA���̌����������ς��B �@�D�z�����������l������ƕ]������̂��ʏ�̌����Ȃ̂����A���̔��̃}�C�i�X�ƌ��Ȃ���鎖���o������ƁA���̌����������ς��B�@�a�C��茒�N�̕����A�������������x�����A�s��p����p�ȕ��������Ɍ��܂��Ă��邪�B �@�������A���̃}�C�i�X��������l�Ԃ͕s�K���Ƃ����Ƃ����ł͂Ȃ��C������B�}�C�i�X����������̕��������������B�}�C�i�X���ǂ��v���X�ɂ��悤���A���邢�͏��ɕt�����������ƍH�v����B �@��p��A���炭�ڂ������Ȃ��ĕs�ւ��������A�ǂ����Ă��U���ɕς��^���������������B�킪�Ƃ̊K�i�̓J�[�y�b�g���~���Ă���̂őf���ł��g�����A����Ȃ��B�ǂƎ肷�肪����̂ŁA����ʼn�������A�����Ȃ��Ă���i�̓��ݑ䏸�~�^���͏o����B�O�����ƌ������̏��~���P�O�������݂ɂ���ĂP���Ԓ����Ɗ��т������B �@�U�����������ǁA���̉^�����u��������v�Ƃ������������ĂȂ��Ȃ������B �@�@���͍l���悤���Ȃ��Ƃ��Â��v���B���̏ɂԂ��������A �@�@�@�l�Ԃ��ĉ��Ƃ��Ȃ���Ȃ��ƁA�������D���ɂȂ����B�@ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�}�G�͐^�c���̂����~�����Ń��}�O�~�X�P�b�`���܂����j |

|

| ���R�̂����� | |

| ���R�̂����� | |

�@�u��̗т́w�k�ȗсx�ƌĂ�A�V�I�W��T���I�O���}�̂悤�Ȑ����̑����z������Ȃ�B�����N���̂����ɂ́A���̎��킪�������ėя��͈Â��Ȃ邩��Ռp��������Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�B���������ɂȂ����Ƃ��A�y�Η����N����ƁA���̑唼��������A�L����n���ł���B����Ɨ���͐悪���Ă����ɔ���ł���B�e���]���ɂ��邱�ƂŎq�����c�����Ƃɐ�������B�X�͎��オ�I����Ă���P���N�̊ԂɂT�O����N�������Ƃ�����y�Η��ŁA�A���ɂ����R�A�y�Η������܂����p������̂�������Ă���B�k�ȗт̐A���ɂƂ��ēy�Η��͇��G���ł͂Ȃ��̂��v�i���h���u�R�̎��R�w�v���j �@�u��̗т́w�k�ȗсx�ƌĂ�A�V�I�W��T���I�O���}�̂悤�Ȑ����̑����z������Ȃ�B�����N���̂����ɂ́A���̎��킪�������ėя��͈Â��Ȃ邩��Ռp��������Ƃ��ł��Ȃ��Ȃ�B���������ɂȂ����Ƃ��A�y�Η����N����ƁA���̑唼��������A�L����n���ł���B����Ɨ���͐悪���Ă����ɔ���ł���B�e���]���ɂ��邱�ƂŎq�����c�����Ƃɐ�������B�X�͎��オ�I����Ă���P���N�̊ԂɂT�O����N�������Ƃ�����y�Η��ŁA�A���ɂ����R�A�y�Η������܂����p������̂�������Ă���B�k�ȗт̐A���ɂƂ��ēy�Η��͇��G���ł͂Ȃ��̂��v�i���h���u�R�̎��R�w�v���j�@�y�Η������������B�̐����̂��߂ɗ��p����A�������B���̂����܂����Ɛi���̗��j���v���Ɛl�Ԃ̓s�������Ŏ��R�����Ă͂����Ȃ��Ǝv���B �@�t��Ԃɍ炭�������A�J�^�N���A�~�X�~�\�E�A�A�Y�}�C�`�Q�Ȃǂ͗��t�����܂��t�����Ȃ����̈ꎞ��������������Đ��炷��B�ꎞ������傫���������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B��������Ύ�̎U���͈͂͋����B�J�^�N���Ȃǂ͉����֎���^��ł��炤���߂ɃA���̍D�ރt�F����������̔�ɂ����͎c��悤�ɂȂ��Ă���Ƃ����B�J�^�N���ƃM�t�`���E�̊W���������肻���B �@�S�^�T�ɐV���̊p�c�R�ɍs����ʂ̃J�^�N�����炭���ɃM�t�`���E�������Ă����B |

|

| �u�F������v�ɂ��� | |

| �u�F������v�ɂ��� | |

�@�u�F������v�Ƃ��������l����B�u�F�i����A�����j����i�Ȃ��A���_�j���{�i���Ɓj���s��ł���v�Ƃ����Ă���B �@�u�F������v�Ƃ��������l����B�u�F�i����A�����j����i�Ȃ��A���_�j���{�i���Ɓj���s��ł���v�Ƃ����Ă���B�@����Ƃ��Ȃ��Ƃ���ɉ��ł��Ȃ����A���ꎩ�̟ӑR�Ƃ��Ă��āA�Ӗ��������Ȃ��B �@�܂��Ă₠�邩��C�C�A��������_���Ƃ������ł��Ȃ��B �@�u�ܑ̕s�����v�̍�҂͖����̂́u�s�ւ����s�K�͂Ȃ��v�Ƃ����Ă���B�������Ȃ��̂́u�s�ւ����s�K�͂Ȃ��v�B�a�C�ł��邱�Ƃ́u�s�ւ����s�K�͂Ȃ��v�B�N���Ƃ邱�Ƃ́u�s�ւ����s�K�͂Ȃ��v�B�N���Ƃ邱�Ƃ͐������邱�Ɓiaging is grouwing�j�Ƃ������Ƃ킴��������B �@�����Ȃ��������Ƃ������Ă����肷��B�u�����v�Ƃ������Ɋm���ȁu�L��v������̂��Ƃ킩�����B �@�A���͈łɌ������č������낳�Ȃ���A���Ɍ������Đ������邱�Ƃ��ł��Ȃ��B �@�����ɂ�����ꂸ�A���R�ȐS�ɂȂ鎖���A���������������Ă����B |

|

| �~�̓� | |

| �~�̓� | |

�P���R�� �P���R������̑��̂��Ɛ���o�b�N�ɍ��q�x�͔����A�������蕂���яオ��B�@�h�T�b�ƍ~������ɁA���ꐰ��Ƃ��āA������ƍႦ���i�F�������B�Ɣ��ƃJ�����̓~��̒��̐▭�̃R���g���X�g�B�����ʂ邭�炢�̖��m���B �P���T�� ���q�x�̔����̓K�X���Ă��āA�₽���O���[�̌ߌ�������B���݂̐Ԃ����̏��}�ɒ���t�����X�B�ׂ��Z���X�̃X�g���[�̐�ɏ����ȐԂ��Ԃ������ς��ɍ炢�Ă���悤�B��_�̈Â��̌��Ԃ��玞�X������ア���́A���X�̖X�������яオ�点��B�D���F�̔Z�W�ōʂ����i�F���̂Ă������B |

|

| �O���܌� | |

| �O���܌� | |

�@���{�C�̒�[���ßT�ȊC�́A�C�������Â��Ȃ�Ƃ������A�������甇���オ��Ƃ����Ă���悤�B�R�̏ォ��[�Ƃ̊C�ʂ�����ƁA���Í��킹���l���̂Ђ��̂悤�ŁA�����������C���ɂ�������B �@���{�C�̒�[���ßT�ȊC�́A�C�������Â��Ȃ�Ƃ������A�������甇���オ��Ƃ����Ă���悤�B�R�̏ォ��[�Ƃ̊C�ʂ�����ƁA���Í��킹���l���̂Ђ��̂悤�ŁA�����������C���ɂ�������B�@�����邱�Ƃ́u�Łv�̌����B��ɗ��ߎ���ăW�^�o�^���Ďv���悤�ɂȂ�Ȃ��ł���B���X���܂����߂������蕽���̈ꍏ�������ċ~��ꂽ������Ă���B�l�Ԃ̐��͐��܂ꗎ�������̂Ƃ����玀�ɋ߂Â��Ă���̂�����A���̂�̏�������m��A������߂��A������炸�A�����������炸�ɑ傫�ȗ���̒��ɐg���ςˁA�����ׂ��Ƃ���։����悤�ɏ����Ă��������Ȃ��̂ł��傤�B �@�@�@�@�@�@�@�ዷ�p�̒��Ă� |

|

| �X�m�[�V���[ | |

| �X�m�[�V���[ | |

�@�X�s�[�h���Ƃ������������߂Ȃ��Ȃ���������A�R�o���������ɂ߂邽�߂ɁA���������Ē������Ƃ����ɋC�����������̂���߂��B �@�X�s�[�h���Ƃ������������߂Ȃ��Ȃ���������A�R�o���������ɂ߂邽�߂ɁA���������Ē������Ƃ����ɋC�����������̂���߂��B�@�r���ɁA��g�o�������h���̎R�ɗ����b�オ�������Ǝv���B���̈�ۂ�厖�ɂ��Ĉ����Ԃ����Ƃ�����B �@�X�L�[���ᓹ�U�D���ŁA�����~�܂�A��蓹���D��ł���B�����V���������������ă��N���N����B �@�X�X�L�̗����͂ꂪ��ɉf��e�Ɍ��Ƃ�A�����ᔧ�ɗd�����Ȃ߂炩�ɌE�ސ��ւ��݂ɂ��A���G��Ă݂����Ȃ�B�_��̂悤�Ȑ�Ђ����ɂ������ăL���L������Ă������Ԃ̔������B �@�L�W�A�J���V�J�A�ρA�E�T�M�̂��ꂼ��̓������킩�鑫�ՁB �@���������Ӗ��ŁA�X�m�[�V���[�͂ǂ��ւł��s���Ċy�����B�G�̊Ԃ������蔲���Ă��������ɁA�u�����͂ǂ��v�B �@��ɕt����炪�Ƃ�����^�ɂȂ邱�Ƃɔ[���B��̏_�炩���Ƃ���ɑ�������ƈꏏ�ɐ�̒��փh�T�b�B �@�ǂ���Ƃ��Ă��\���Ȃ��̂ǂ��ǂ��̌��B�X���[���C�t�̋ɂ݂��X�m�[�V���[�Ȃ�ʃX���[�V���[�ł��B |

|

�@�P�O���̓u�i�т̂���R�ɍs�����B���ƌˉB���̋��ɂ��钎�q�R�B���̐l�����ɐ��i�����j�߂��Ă���R�ł���B�q�����i����j�ɒʂ���̂�����ւ͋}�o�̊�łł���B�F�����̓u�i�̍����ɐ�����}�C�^�P��������B

�@�P�O���̓u�i�т̂���R�ɍs�����B���ƌˉB���̋��ɂ��钎�q�R�B���̐l�����ɐ��i�����j�߂��Ă���R�ł���B�q�����i����j�ɒʂ���̂�����ւ͋}�o�̊�łł���B�F�����̓u�i�̍����ɐ�����}�C�^�P��������B �@�X���Y�̓�q�R�̐�A�V�����ʂM�z�g���C���Ƃ����g���b�L���O�R�[�X�������������B���̈ꕔ�֓c������q���܂ʼn����T���Ԃ̃u�i�т�����Ă݂��B�������ӂ��ӂ����ċC�����ǂ����ł���B�n�C�C�k�c�Q�A�q���A�I�L�A�q�����`�A�G�]���Y���n�A�`�V�}�U�T�ȂǑ���n�ɑ����n�����̒�����Ȃ���B�i�i�J�}�h�̐Ԃ�������ʂɗ����A�����ɂ̓��L�U�T�A�c���A���h�E�V�̐Ԃ������B�c�N�o�l�\�E�̍��������H�q�̉H���ɂ��邭�炢�傫���B

�@�X���Y�̓�q�R�̐�A�V�����ʂM�z�g���C���Ƃ����g���b�L���O�R�[�X�������������B���̈ꕔ�֓c������q���܂ʼn����T���Ԃ̃u�i�т�����Ă݂��B�������ӂ��ӂ����ċC�����ǂ����ł���B�n�C�C�k�c�Q�A�q���A�I�L�A�q�����`�A�G�]���Y���n�A�`�V�}�U�T�ȂǑ���n�ɑ����n�����̒�����Ȃ���B�i�i�J�}�h�̐Ԃ�������ʂɗ����A�����ɂ̓��L�U�T�A�c���A���h�E�V�̐Ԃ������B�c�N�o�l�\�E�̍��������H�q�̉H���ɂ��邭�炢�傫���B 2005.9.6

2005.9.6